唐朝以后,长安没有都城,这是很多读者关心的问题。接下来我们就和读者一起了解一下,给大家一个参考。

近年来,以服装为主题的影视剧在银幕上流行起来。大型历史题材电视剧《天下长安》由连执导,编剧,张涵予、、李、、詹妮弗、姚杏彤等主演,以精湛的制作和宏大的叙事手法,讲述了隋唐前期李渊、父子从太原到长安的故事,创造了贞观盛世的宏大故事,给人留下了深刻的印象。

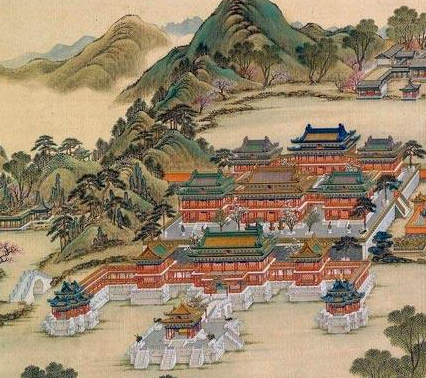

唐朝的都城长安,是中国古代朝代最多、时间最长、影响最大的都城。它被称为“十三朝古都”,并被联合国教科文组织确定为世界历史名城。与雅典、罗马、开罗并称世界四大文明古国。但令人费解的是,唐朝以后,中国经历了一千年的封建历史,建立了宋、元、明、清四个统一的朝代。为什么没有哪个朝代选择长安作为都城?

大致有三个原因。

首先,连年战争把长安城破坏成了废墟

首先,连年战争把长安城破坏成了废墟

延续了289年的唐朝,被公认为世界上中国最繁荣的时代之一。但自唐朝建立以来,一直面临着各种战争,几乎没有停顿。尤其是“安史之乱”后,唐朝陷入了连年战乱之中。

长安作为都城,往往是叛军和外敌的战略目标。

750年7月,安禄山叛军攻占长安;763年,吐蕃20万大军潜入,第二次攻占长安;783年,靖远镇士卒发动兵变,再次攻占长安;880年,黄巢农民军再次攻占长安……到唐末,叛军进入长安已是家常便饭。

每次敌人倒下,对长安来说都是大祸临头。晚唐诗人韦庄曾在诗中把长安描写得破败不堪:“城墙上满是春草,伤了人更难过。轮子和马在哪里?十二楼无处可寻。”

在晚唐另一位诗人郑谷的眼中,长安就像一个末世论:“秋光看不到旧亭,而是看着周围荒凉的废墟。火力卖不了地,黄鞠在乱之前就开打了。”

够了吗?没有。公元904年,唐朝的一位权臣朱温强迫唐昭宗迁到洛阳,然后杀了他。朱温为了彻底消灭唐朝,下令将整个长安城拆毁摧毁,同时将值钱的东西转移到洛阳,驱逐所有长安居民。从此,曾经繁华的长安,真的变成了一片空旷。

在这种情况下,长安的重建将耗费大量的人力物力。没有哪个朝代的统治者愿意这么做。

II。关中生态环境迅速恶化

II。关中生态环境迅速恶化

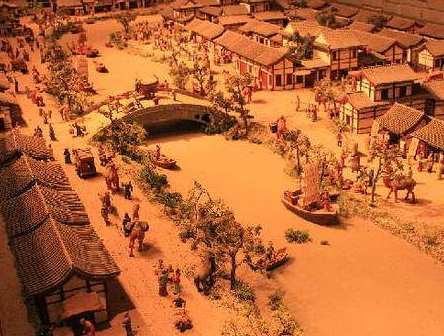

《史记》。《汉高祖史》记载了这样一件事。楚怀王出兵征服秦国,征得诸将同意:“先入关中。”也就是说,谁先在关中得分,谁就能称王。

为什么这么说?这是因为关中是一个经济发达、物产丰富、人口众多的繁荣之地。早在战国时期,张仪就向秦王辉提出了“连横”的时机,称赞关中“田富人丁,车马千余辆,奋击百业,地沃千里,积有余”。“这个所谓的天府,是世界上占统治地位的国家。”。正因为如此,自秦、汉、隋唐以来,关中一直被耕种为“龙兴之地”,在关中长安建都也就顺理成章了。

但经过秦汉隋唐四代,持续发展1000多年,关中人口剧增,使土地承载力达到饱和。人类的过度开发导致森林迅速消失,水土流失严重,土壤肥力下降,自然灾害频繁发生,严重削弱了关中生态环境的自我修复能力。

可以说,即使没有战争的影响和破坏,关中的衰落已经成为必然趋势,长安迟早会被新王朝统治者所抛弃。但“安史之乱”以来的连年战争加速了关中的衰落。

形成鲜明对比的是,隋唐以来,黄河下游、长江下游得到有效开发,经济日益发达,人口密集,很有取代关中的趋势。所以隋唐以后的统治者更愿意迁都东南方。

III。从战略扩张到战略防御

III。从战略扩张到战略防御

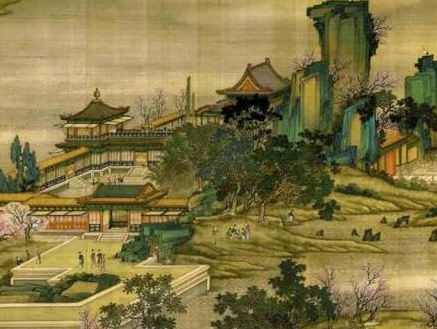

长安位于渭水之南,几乎是一个马平川。没有可以作为屏障的山川河流。所以长安从来都不是一个容易防守的地方。

幸运的是,大多数定都长安的朝代都采取了对外扩张的战略方向。无论是秦朝,汉朝,隋朝,唐朝,还是前赵,前秦,后秦, 西魏、北周等割据地方政权,都表现出很大的对外实力,自建立以来一直向外扩张。俗话说,“进攻是最好的防守。”在这种情况下,统治者不需要考虑防御敌人入侵。

但是,国家强大了,可以继续对外扩张;一旦国家衰落,被外敌入侵,长安就很容易被攻陷。比如唐朝鼎盛时期,吐蕃总是被唐军打败,从来不敢对长安有任何想法。“安史之乱”后,唐朝国力衰落,驻扎在西南边境的军队也撤到关中。吐蕃直捣长安,轻而易举地攻占了长安。占领15天后,他们彻底退休了。

多年后,金人李显福当上了长安县令。他在《长安旅行》中写道:“长安街上没有行人,黄尘中长不出荆棘。山中有峰,大河中有浪。“统治者自然不会在没有危险的长安建立他们的首都。

隋唐以后的五代十国、宋、元、明、清等朝代的统治者,其余时间采取战略防御政策,一般不主动打外战。这样,都城就必须建立在一个易守难攻的地方。

北宋建都开封的原因?因为开封有黄河的天然危险。

北宋建都开封的原因?因为开封有黄河的天然危险。

南宋为什么建都杭州?因为杭州有长江天然险。

明初为什么要在南京建都?因为南京有长江天然险。

元朝、明朝、清朝为什么要在北京建都?因为北京西、北、东三面都有山作为屏障,加上长城的防御工事,简直坚不可摧,无懈可击。

【参考文献:《新唐书》、《旧唐书》、《全唐诗》等。】

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人 陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息

陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息 北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济?

北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济? 盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀

盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀 既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋

既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋 齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首

齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首 甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿

甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿 朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是

朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是