你知道明朝的故事吗?今天有趣的边肖历史带给你新的诠释~

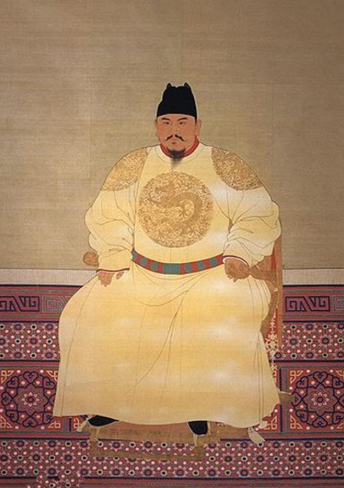

在中国古代的帝王中,朱元璋绝对是一个厉害的人物。

最厉害的是他出身草根,但一开始是个碗,后来却成了南京的冠军。

然后以他过人的智慧和精通,建立了明朝,享国近三百年。

就连毛泽东也对朱元璋赞不绝口:“自古以来,没有人像李世民一样,其次才是朱元璋的耳朵”。

就连毛泽东也对朱元璋赞不绝口:“自古以来,没有人像李世民一样,其次才是朱元璋的耳朵”。

朱元璋自南向北一路南下,打下元朝,攻取十六州,把元顺帝赶回草原,完成了汉族的统一。

可以说他重塑了宋朝以来的汉人形象,以雪崖海战为耻,挽救了汉人的衰败。

而且作为汉族的君主,在治理少数民族方面也是出类拔萃的。

与前元相比,明代和谐的民族关系远胜于元代紧张的硝烟共存。

那么,他是如何管理这些没有少数民族自治区的强悍民族的呢?

走向灭亡的孟渊

“没有漏洞,没有空气;没有声音,甚至不敢耳语;没有书面抗议,甚至讲述历史都是违法的;走远了一定要有通行证,每个地方都是孤岛;没有消息,没有好消息,没有坏消息。蒙古人统治,整个就是一片死海!没有风,没有浪,没有生物,没有活的动植物。整个都在腐烂,在变质,在发臭,在无情地死去!”

这是吴晗先生在《朱元璋传》中对蒙古如何统治中国的描述。

确实,到了满是鲜血的元末,用这样一句话来形容再合适不过了。

在元朝政府看来,蒙古人的地位比其他民族高。

此时汉人未必持寸铁而存弓箭;官员“为蒙古人长大,而汉人和南方人低人一等”,甚至有“汉人不扶国,却能知道自己以为自己是牧地”的想法,要驱赶汉人去养牲畜。

无奈的汉人叫道:“使者来了,惊天动地。使者来时,天已黑,众官皆喜,百姓却哭哭啼啼。”

冯至是元朝政府派往全国各地视察的钦差大臣。本来应该是“无知,问百姓疾苦”的,结果满肚子的肥肉。

他们攫取人民的脂肪,勒索人民,加重人民的痛苦。

正是元政府的暴行和汉人对元政府的反抗,使朱元璋明白了处理民族问题的重要性,也帮助他找到了推翻元朝、处理民族问题的合理途径。

先提刀,再提仪式

明初,明政府尚未完成边疆民族地区的统一,民族矛盾仍然十分尖锐。

北元时期的蒙古贵族屡战屡败,不愿接受明朝的招抚。

但是生活在明朝管辖地区的蒙古人却很担心,担心朱元璋也会采取民族歧视的政策。

在北伐战争初期,朱元璋打着“驱逐,恢复中华,立纲守纪,解民”的旗号,把华夷之争和大汉族主义混为一谈。他真的很注重军事征服,试图“用威胁制服他们”。

但他也在北伐中体现了自己彬彬有礼的一面:

“比如蒙古和色目人,虽然不是华夏人,但是生于天地之间,能知礼肯当臣民的,和养于仲夏的没什么区别。”。

他在战争中告诫官兵:“不要乱杀人,不要抢走人民的财富,不要毁坏房屋,不要浪费农具,不要杀牛,不要捕食人民的子女”,“元朝的祖先对他们都很仁慈”,违者“必受不赦之刑”。

他的民族政策是汉夷不分,汉夷合一,消除了部分蒙古人和色目人的反抗和恐惧,缓和了矛盾,对瓦解敌军政权、统一全国起到了积极作用,赢得了良好的舆论,巩固了新政权。

同时朱元璋对元宗室也很仁慈。

洪武三年,左将李文忠献与巴丽腊及其后妃,被元顺帝孙迪收买。

朱元璋说。

“元人虽生于益地,百年之内入中原,也是生机勃勃,家世足人。我的祖先也享受过这种安宁。虽然古代有送俘虏的礼物,但我舍不得受他们这么多苦。让他们穿上这个朝代的俗服,给汉族人穿衣服。快来感谢我!”

对于暂时生活在自己管辖的土地上的元人,他没有杀驴。朱元璋送礼大方,送礼多。

他对使臣说:“你推你的诚意待人,路人就能使之有血有肉,用怀疑征服事物,有血有肉最终变成仇恨。”他要妥善安排和对待现在依附的袁人民。

何尊重蒙古族的民俗,“各有各的生理,天时地利人和地耕种,所有的羊和马都繁殖牲畜,时不时地饲养它们,有的部门还总是保留它们的t恤”。他还宣布,元人是“我所有的儿子”,在双方同意后,让他们自愿嫁给汉人。

何尊重蒙古族的民俗,“各有各的生理,天时地利人和地耕种,所有的羊和马都繁殖牲畜,时不时地饲养它们,有的部门还总是保留它们的t恤”。他还宣布,元人是“我所有的儿子”,在双方同意后,让他们自愿嫁给汉人。

相对于统治中原的元人来说,朱元璋强调的“以权制胜”并没有起到更大的作用。

相反,是朱元璋“以德报人”的政策,优待了北元贵族,使不少将领齐投降,大大加速了北元势力的衰落。

朱元璋注意到了这一点,也展示了他在管理南方少数民族方面积累的经验。

《韦德与史氏》

元朝时,少数民族和汉族一起被视为“南方人(第四阶级)”,地位很低,生活窘迫。朱元璋以抵抗袁为己任,出兵南方消灭敌对武装,从而向当地少数民族发出呼吁。

中国古代南方是南蛮之地,“江南湿,夫早逝”(《史记·货殖列传》),多少数民族聚居的山区有一种天然的瘴气。

这里环境恶劣,民风彪悍,宗族争斗层出不穷。如果我们不真正争取到这些当地人,朱元璋进一步治理全国就只是一句空话。

朱元璋是怎么做到的?

一个好的原则:实用为主。

这说明朱元璋对问题的解决是动态的,取决于问题的策略。

当时有人认为应该出兵征服,就像对付元人一样,但朱元璋认为:“治不了,拿兵怎么办?”,应该是“助其静,神谕其真”。

因为南方的少数民族与元人不同,在当时元人与汉人之间的矛盾是不可调和的,而南方自然与汉人亲近,所以自然没有必要像元人那样对待南方。

在政治上,朱元璋普遍采用外国人治外国人的敬酒制度。

在朱元璋瓦解袁统治、争取少数民族归属、加强对南方的管理等方面,地方民治的旧方法发挥了积极作用。

他还考虑了土司割据的发展对中央集权的负面影响,在部分地区进行了土地流转改革。他除了任用依附袁的百姓和少数民族地区的领袖作为地方官员外,还在要塞内设立了守卫站,派驻军队,派出流官,实行水土统治。

这种方法不仅稳定了少数民族个人当家作主的心态,而且加强了地方管辖,促进了双方的交流。

当时,贵州巡抚在彝区改土归流,但采取了激烈的措施。他对当地土司奢靡的夫人进行羞辱和折磨,导致彝族人民“愤怒和反抗的欲望”。

形势危急时,朱元璋立即命令水东土司刘“收手助都”,并鼓励佘祥。

佘祥来朝诉苦,说“愿开发边疆,世世代代保边。”

朱元璋在对待这些敬酒的时候,确实“扶其安静,真心相待,实话实说”。他还得到了佘祥夫人的感激,因为她开放了边境,设立了九个哨所,损失了多余的粮食。

在经济上,朱元璋主张“以俗治国”,以富治国。

在山高水寒的西南地区,他体恤民情,减税:贵州遭受自然灾害,朱元璋下令多年减税甚至免税,纳税也允许支付当地土特产,而不增加人民负担。

在基础较差的地方,如广西、云南等地,修建水利工程,修筑道路,设置哨所,做到“疏而不扩,不淹”,“六十里为一岗”。

值得注意的是,朱元璋派驻大量军队耕种土地,同时要求使臣入京互市贸易,传播了科学、文化和生产工具,促进了当地经济和农业的大发展,促进了双方的交流和关系。

比以上两个方面更重要的是教育。相对于“夷地为兽,不可教”的普遍观点,朱元璋认为少数民族也是可以教育的,“可以循声教”。

朱元璋在全国各县各县都办了学校。

当时广西各民族都加入了明朝,大臣建议迁往内地。

朱元璋觉得这些人不懂礼仪,就应该在重兵把守下接受教育,这样他们明了是非之后,就不用再浪费金钱和劳动力迁移了。

朱元璋的教化主要采取两种方法:一是让地方官员的子女去京城国子监,加以管教;二是在少数民族聚集地设置儒学。

有那么一瞬间,出现了一个隆重的场合:“音有顺序,规则重叠”。

文化教育政策促进了少数民族教育的进步,培养了人才。懂礼仪的少数民族也和汉人生活在一片土地上。

华谊吴健

朱元璋的民族政策以军事力量和优厚待遇为后盾,注重“强弱相结合”。双方发生冲突时,他先爱抚,在达不到目的后再袒露爪牙。

这是他的仁心德治国策。

这一民族政策促进了少数民族地区经济、文化、教育的快速发展,加速了民族差异的消除,为朱元璋的民族融合和统一全国创造了条件。

把离开中国几百年甚至建立政权的西南地区重新纳入版图,移民到真正的边境成为中国版图的主体,是很大的贡献,否则我们今天去云南旅游就要办理护照了。

朱元璋的民族政策在当时的历史条件下是一个很好的解决方案,也为我们今天提供了可以借鉴的经验。

毕竟,民族融合、消除差异是国家稳定的长期方针,是人类文明发展的大方向。

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人 陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息

陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息 北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济?

北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济? 盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀

盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀 既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋

既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋 齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首

齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首 甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿

甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿 朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是

朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是