今天有趣的历史系列带给你的是古代王子的反叛。感兴趣的读者可以随系列一起看一看。

"太子,太者,大冶,大无极,太上归德."《周易》中的这句话说明,起初“太子”二字只指长子,并无其他政治意义。后来随着建立储备的需要,在子女中大哥如父,只有大哥才能撑起门户,这一直是家庭生活中不成文的规矩。因此,太子开始被称为皇帝的继承人,具有特殊的意义,而其他诸侯的继承人则被称为太子。

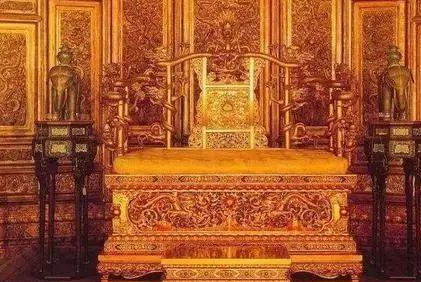

在中国封建王朝,太子是唯一合法的皇位继承人,也是未来的皇帝。但奇怪的是,纵观历史,这些皇太子已经是王子了,却还想着谋反,比如刘绍、宋文帝亲王、李成干、唐太宗亲王等。,这让人很不解。合法继承皇位不好吗?让我们和我一起探索为什么王子通常会反叛。

作为王位的合法继承人,一旦确定,王子将优先接受训练。在这个过程中,皇帝甚至把一切都给了太子,所有的好老师都集中在教太子上。隐形,王子精通和足智多谋。

作为王位的合法继承人,一旦确定,王子将优先接受训练。在这个过程中,皇帝甚至把一切都给了太子,所有的好老师都集中在教太子上。隐形,王子精通和足智多谋。

首先,皇帝本人不愿意下放权力,威胁到王子的未来

皇帝享有全世界最好的,拥有最高的权力。王位会让人上瘾。康熙帝就是一个很好的例子。康熙是中国历史上在位时间最长的皇帝。当时他年纪大了,但还是舍不得放弃皇权。当时他说得很直白:“你要分我皇权,就是谋反!”

皇帝长命百岁是好事,但如果他父亲活得太久,他又优秀,矛盾就来了。随着王子年龄的增长,看着父亲依然硬朗,但作为一个皇帝他还远没有绝望。他心里怎么能不焦虑呢?比如朱元璋的太子朱彪,一生都是太子,却死在皇帝面前。最后,他的儿子,朱元璋的孙子朱允炆当上了皇帝。这将不得不迫使王子造反。

第二,皇帝的宝座太吸引人,太子的地位不强

第二,皇帝的宝座太吸引人,太子的地位不强

成为太子后,平平安安成为皇帝的几率太低了。皇帝子女多,候选人多。虽然采用的是长子继承制,但是如果这一时期出现了一个比太子强的太子,太子的王位就不稳了。朝鲜不是所有人都支持殿下,政敌虎视眈眈,以至于中间有人不准吃醋,偶尔还会抛个毒,制造谣言,制造各种小麻烦。唐太宗的儿子李成干就是一个很好的例子。李承干的母亲是长孙皇后,这么优秀的女人养大的儿子也不会差。然而,长孙皇后去世后,李承干失去了支持,甚至不小心成了废人,这让李世民的生活越来越不幸福。这时候弟弟们也蠢蠢欲动,让李承干觉得太子的位置没有保障。于是他先是没能行刺弟弟,然后就开始造反,想让自己提前当上皇帝,但被曝直接流放到边疆。隋朝的另一个原始王子不是杨光,而是杨勇,他也是一个很好的人,但由于各种原因被别人陷害。最终,隋文帝因为觉得杨勇不够节俭和稳定而废除了他,改守杨光。王子如果被迫走投无路,不堪忍受,起兵造反自然是他唯一的选择。

第三,皇帝的心思像海底针一样难以猜测

第三,皇帝的心思像海底针一样难以猜测

身居高位的人容易起疑心。册封太子要考虑的方面很多,他的继承人的选择有时会受到感情的影响。历史上有太多的君主喜欢某个妃子,爱我,爱我的狗,虚度长命,养儿育女。比如顺治皇帝喜欢董鄂氏妾,却不顾大臣反对,立董鄂氏子为太子。这完全没有考虑到孩子的能力和天赋,只是因为他爱一个女人。例如,汉武帝刘启的太子刘荣,因为他的母亲李记小肚鸡肠而恨皇帝,这使汉武帝很恼火,因为他的儿子被废了。

权力是迷人心灵的毒药。家族要垄断权力,王子必须存在;为了巩固权力,王子也可以被废黜;当然,太子还是会造反夺权的。在权力斗争面前,亲情很苍白。太子一般从小就开始接受各种训练经验,也有自己的实力,是门下客,反过来威胁皇帝自己的地位。皇帝不得不采取一些措施来维持父子之间的微妙关系。所以为了保证自己不被废黜,保卫自己已经获得的王位,王侯们会选择造反之路。

权力是迷人心灵的毒药。家族要垄断权力,王子必须存在;为了巩固权力,王子也可以被废黜;当然,太子还是会造反夺权的。在权力斗争面前,亲情很苍白。太子一般从小就开始接受各种训练经验,也有自己的实力,是门下客,反过来威胁皇帝自己的地位。皇帝不得不采取一些措施来维持父子之间的微妙关系。所以为了保证自己不被废黜,保卫自己已经获得的王位,王侯们会选择造反之路。

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人 陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息

陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息 北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济?

北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济? 盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀

盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀 既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋

既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋 齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首

齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首 甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿

甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿 朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是

朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是