对四一馆非常感兴趣的朋友们,有趣的历史边肖带来了详细的文章供大家参考。

许多人认为中国历史上第一所政府办的外国语学校是史静文同博物馆。史静文同馆是由巩义王子等人发起的。它于1862年8月24日正式开放,主要培训外语翻译。起初只有一个英语科目,后来增加了法语、德语、俄语、日语和其他科目。史静文同图书馆培养了许多精通外语的人才,为洋务运动奠定了人才基础,同时也让更多的人看到了世界。它在现代史上发挥了积极的作用并占有一席之地。1902年初,史静文同博物馆并入史静大学礼堂,并更名为史静翻译学院。史静文同博物馆在晚清确实非常重要,为中国的现代化做出了积极的贡献。但说到第一所政府办的外语学院,它甚至不是史静·文同博物馆。为什么?因为有一个外语学校比它更早,这个学校被称为四一关,这是明永乐皇帝下令。

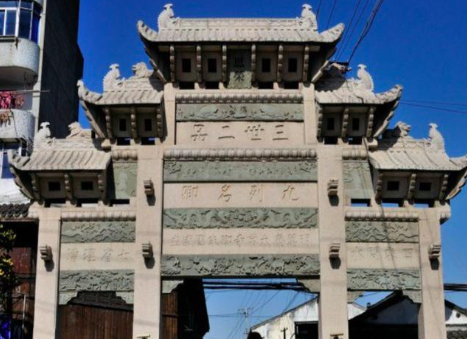

四一关是什么样的学校?让我们先看看历史材料:

《大明书》记载:“永乐五年,四方樊沂在此设四夷亭,分为八个亭子,即鞑靼、怒枝、西番、西天、惠惠、白邑、高昌和缅甸。"

这段简短的文字透露了以下信息:四夷亭建于永乐五年(1407年),其目的是翻译周围少数民族的语言和文字。四夷馆共有八个专业,分别是鞑靼语、直树语、西文、西文、回文、白怡语、高昌语和缅甸语。

如果我们把四义博物馆和史静文同博物馆进行比较,我们会发现它们的目的大致相同,都是为了翻译其他语言。四义博物馆提供的特色菜比史静文同博物馆多。在开始的时候,史静文同馆晚了450年。可以看出,四一关是第一所官方外语学校。这所学校后来怎么样了?

四夷馆是一所超级“长寿”学校,自成立以来,一直存在于明朝。由于当时国际关系的需要,郑德时期增加了800个博物馆来教授兰娜。万历年间,暹罗馆被用来教暹罗。到目前为止,四义博物馆已经开设了10个外语专业,几乎涵盖了当时周边国家的所有语言,这表明其专业齐全、规模庞大。

四义关的教师主要有三个来源:第一是元朝时期留在明朝的官员。元朝的一些官员通晓多种语言。进入明朝后,朝廷安排了大量的人担任翻译。这个职位没有实权,可以充分发挥其特长,是一个不错的选择。四义博物馆建立后,这些人被召进博物馆当老师。第二是雇佣外国人。永乐年间,郑和七下西洋后,许多外国使节前来进贡,在许多季节,他们进贡后被留在四夷阁当老师。 第三,学习成绩优秀的人可以留在图书馆直接授课。

寺义阁最初成立时隶属翰林院,后调整机构,改为太常寺管理。由太常寺卿和太常寺邵青“四夷亭提督”。台长司卿相当于校长,而邵青相当于常务副校长,负责处理日常事务。

思怡阁一直延续到明朝灭亡。该机构不断为明朝提供专业翻译人员,使朝廷能够准确及时地处理周边的国际关系,间接提高了明朝的国际地位。

思怡阁一直延续到明朝灭亡。该机构不断为明朝提供专业翻译人员,使朝廷能够准确及时地处理周边的国际关系,间接提高了明朝的国际地位。

明朝灭亡后,清朝沿用明朝的制度,仍然建立了四夷亭。在专业上只做了一些调整。女真人和鞑靼人的第二个博物馆被废除了,其他八个专业原封不动地被继承了下来。艾辛觉·罗什是清朝的满族人,他们是明朝的野蛮人。清朝的统治者不是很有信心,觉得他们总是用“易”这个词很不好,他们没有听到。因此,法院下令将“四夷亭”改为“伊斯关”

随着清代疆域的不断扩大和各地少数民族的发展,“伊斯关”的存在意义越来越弱。随着欧洲工业革命的发展,欧美列强逐渐崛起。康熙时期,大量传教士来到清朝,有些人甚至以官员身份进入宫廷。国际形势正在悄然变化。第四翻译博物馆的专业越来越不适应朝廷和社会的需要。乾隆十三年(1748年),朝廷下令负责接待进贡使节。“会同馆”与“伊斯馆”合并,更名为“会同第四翻译馆”,隶属礼部。此时,四一馆名存实亡。

从四邑博物馆的发展历史可以看出,清朝在处理四邑博物馆的问题上确实是不明智的。设立四一博物馆是为了翻译外语和促进国际交流。清代,由于国际关系格局的变化,有必要及时调整学校的专业设置,取消那些未使用的和过时的专业,开设新的有需要的专业。例如,当时有许多外国传教士在中国。为什么清廷没有在四夷馆开设西班牙语、葡萄牙语、荷兰语、英语等专业?

从四邑博物馆的发展历史可以看出,清朝在处理四邑博物馆的问题上确实是不明智的。设立四一博物馆是为了翻译外语和促进国际交流。清代,由于国际关系格局的变化,有必要及时调整学校的专业设置,取消那些未使用的和过时的专业,开设新的有需要的专业。例如,当时有许多外国传教士在中国。为什么清廷没有在四夷馆开设西班牙语、葡萄牙语、荷兰语、英语等专业?

如果乾隆以开放的态度改革四夷馆,增加专业,及时引进西方科学文化知识。通过四一馆的窗户,更多的中国人可以知道外面的世界是什么样的,以及其他国家在做什么。然后中国人可以提前一个世纪看世界。如果是这样,中国的现代史将被改写。只有历史是不能被假定的,但是历史的教训仍然是深刻的。也就是说,在处理新事物时,我们必须持开放和学习的态度,并及时迅速地感知社会的发展趋势。只有这样我们才能不被淘汰。

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人 陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息

陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息 北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济?

北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济? 盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀

盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀 既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋

既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋 齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首

齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首 甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿

甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿 朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是

朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是