许多人不了解古代的科举考试过程,所以他们会喜欢有趣的历史系列。

科举制度是中国古代通过考试选拔官员的制度。科举制度在中国已经存在了1300多年,从杨迪皇帝设立进士科到光绪三十一年(1905年)清朝改革宣布废除科举制度结束,对中国历史产生了深远的影响。

“王朝是田舍郎,它是皇帝的大厅。”科举制度允许来自社会各阶层的有能力的学者相对公平地一起参加考试,获得施展才华的机会,进入上层社会,改变自己的命运。

那么,所谓的科举制度到底是什么呢?

1。应用指南

1。应用指南

根据科举制度后期(指明清时期)较为完备的制度,考试分为四个等级:少儿考试(又称大学考试)、乡镇考试、会议考试和宫廷考试。

首先,儿童考试是科举的入学考试。通过考试后,孩子们被重新命名为学生,即著名的学者。只有通过了孩子们的考试,他们才能站在进入科举考试的起点。

然而,如果像《儒林外史》中的金范一样,直到50多岁还是一名学生,却没有机会与同舟共济的金舟相遇,他基本上就告别了自己的仕途。

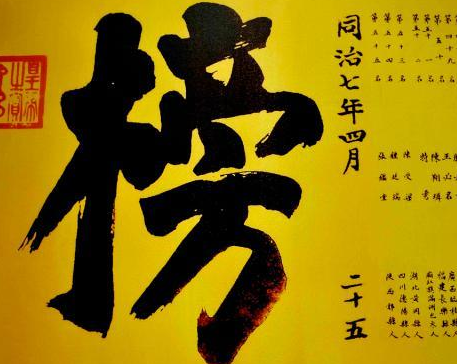

成为学者后,你可以参加乡试。乡镇考试每三年在秋季举行一次,也叫秋微。录取名单叫“金榜”,考名叫举人,第一名叫解元。根据记录,在中国每次都有1000多名举人被录取,现在他们可能已经达到了去清华和北京大学的水平。

成为学者后,你可以参加乡试。乡镇考试每三年在秋季举行一次,也叫秋微。录取名单叫“金榜”,考名叫举人,第一名叫解元。根据记录,在中国每次都有1000多名举人被录取,现在他们可能已经达到了去清华和北京大学的水平。

北京每三年举行一次入学考试,因为它在春天举行,也叫春节,入学名单也叫“杏名单”。只有各省的举人和国子监才能参加考试,有300名学生被录取为贡士,第一名是惠媛。

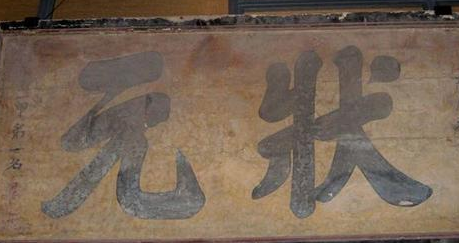

如果你能一路过关斩将,你将是科举考试中的佼佼者。宫闱由皇帝试举,宫闱参加宫闱,考上中学后被统称为进士。宫廷考试名列前三。第一个叫进士第一,第二个叫进士出身,第三个叫进士出身。第一甲第一名是状元,第二名是状元,第三名是探花,合称丁甲。

ii。审查指南

ii。审查指南

一般来说,不同的时代有不同的要求。因此,不同时代的科举考试有其独特的内容。

唐代科举考试的内容非常丰富。永久科目是明静(景宜),进士,法明(法律),子明(字符)和舒鸣(算术)。武举也是在武则天时期建立的,展示了唐代气象的绚丽多彩,可以说是全面发展的。晚清时期,由于现代化的需要,翻译、经济学等学科也被纳入科举考试,呈现出社会变革的趋势。

从一个小的角度来看,最伟大的领袖是皇帝。因此,不同时代的科举考试也反映了皇帝的独特喜好。

从一个小的角度来看,最伟大的领袖是皇帝。因此,不同时代的科举考试也反映了皇帝的独特喜好。

宋代偏爱青花瓷的“艺术大咖啡”宋徽宗,写下了优秀的诗篇,创造了薄薄的金身,创办了世界上最早的专业画院,并于崇宁三年(1104年)创办了画院。在宋徽宗有很多有趣的试题,比如《梦里花落万里》和《苏武乡愁图》,这里的赢家是国王,多年来一直被认为是一个美丽的话题。

iii。就业指导

iii。就业指导

秀才不能做官,只有考上举人才算真正步入仕途。举人可以享受国家补贴,他们也可以是像县丞、县长这样的小官员,但大多数仅限于小官员。如果他们想出人头地,成为大官员,他们必须参加考试。

考入进士后,你基本上可以成为一名中央官员或地方高官。从那以后,只要你不总是在工作中游手好闲,不犯大错误,你的晋升就会相对容易。如果你有能力,你可以和朝廷官员混在一起,甚至崇拜政府;稍显平庸,或者陷入了一场党派斗争,被派到一个地方去当太守。如果你有欧阳修的“山水之乐,心之乐,酒之乐”,休闲,和无处不在的容光焕发的意识,这也是一个好的目的地。

4。隐藏规则提示

4。隐藏规则提示

即使是最严肃的科举考试也不可避免地会有一些众所周知的“潜规则”。

"画眉毛,问问你丈夫,但是你的鹅口疮的深度已经过时了?"“当我坐在这里,看着一个渔民投,只有一种鱼的感觉。”这两首诗是唐代著名的诗歌。干,在古代散文中有寻求的意思。所谓的干审,就是通过送诗来表达对名臣和考官的敬意。这种明目张胆的诗歌铸真能影响科举考试的结果,这一过程在唐代被称为“文隽”。

此外,考官也会对考试结果产生影响。摘要:苏轼的弟弟苏辙为纪念他而写的《湛端明亡兄墓志铭》中记载,欧阳修因看不到名字,误以为自己最喜欢的名字是曾巩,为避嫌而改了名。因此,这个人便成了苏轼的故事。例如,明朝三年(1508年),内阁有意拉拢刘瑾,并特别推举陕西的陆为状元。

《春风以马蹄疾为荣,长安花皆见于一日》,《明年这一天要去青云,但笑的人都忙》,光绪三十一年(1905)废除科举多年后,仍有许多学生忙着准备考试。千年的“考试传统”为中国人形成了一种心态,一是“读书改变命运”,二是“努力工作是人生通关最宝贵的钥匙。”这是一种美丽的心态,它让在此之前读过书的人充满了希望,让中国的文脉绵延不绝,让中华民族自强不息。

《春风以马蹄疾为荣,长安花皆见于一日》,《明年这一天要去青云,但笑的人都忙》,光绪三十一年(1905)废除科举多年后,仍有许多学生忙着准备考试。千年的“考试传统”为中国人形成了一种心态,一是“读书改变命运”,二是“努力工作是人生通关最宝贵的钥匙。”这是一种美丽的心态,它让在此之前读过书的人充满了希望,让中国的文脉绵延不绝,让中华民族自强不息。

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人 陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息

陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息 北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济?

北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济? 盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀

盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀 既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋

既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋 齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首

齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首 甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿

甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿 朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是

朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是