嗨,我又见到你了。今天,有趣的历史边肖带来了一篇关于马军的文章,希望你喜欢。

说到丝绸面料,大多数人会首先想到“丝绸”,而“丝绸”因为排名第一而有其独特的价值。“斜纹”有“平斜纹”和“花斜纹”的区别,“花斜纹”比“平斜纹”更讲究。在《史明铭》中,“丝绸看起来像冰”,主要指“花绫”。“绫”的起源比较早,据猜测,周初姜子牙的《六韬》中提到“女子桀骜不驯时,坐在的座位上,穿着绫绾的衣服”,其精巧美是可想而知的,但显然“绫”只能为达官贵人所欣赏。事实上,这种制作精美、舒适的丝绸之所以珍贵,不仅是因为丝绸作为“软黄金”的价格高,还因为生产技术和工具落后,这深刻地说明了“稀缺是宝贵的”。

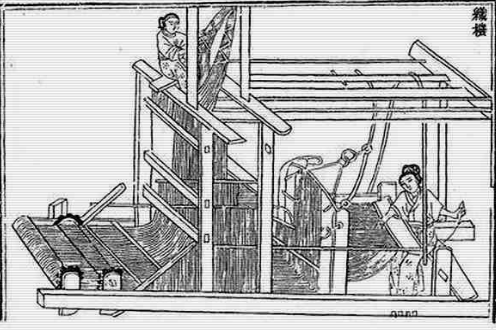

东汉以前,制造丝绸的机器非常笨重。为了满足提花综片的数量,往往需要增加斜纹机的“聂”(即踏板控制板)。正如玄所说,旧丝织机“50综是50涅,60综是60涅”,有的是100多涅。这台笨重的丝织机常常要花几个月的时间才能织出一匹马的丝绸,这不仅占用了许多纺织工人的劳动,而且也限制了丝绸的生产效率。

东汉以前,制造丝绸的机器非常笨重。为了满足提花综片的数量,往往需要增加斜纹机的“聂”(即踏板控制板)。正如玄所说,旧丝织机“50综是50涅,60综是60涅”,有的是100多涅。这台笨重的丝织机常常要花几个月的时间才能织出一匹马的丝绸,这不仅占用了许多纺织工人的劳动,而且也限制了丝绸的生产效率。

直到《三国志》中的魏实博士为马军改进了丝织机,丝织业的生产力才发生了革命性的发展,丝织品才更加丰富和社会化。马军把传统的五十聂、六十聂甚至一百多聂的旧丝织机改成了十二聂。这种改进不仅简化了生产过程,而且生产速度提高了四到五倍,所以以前需要几个月才能完成一件丝绸,改进后不到一个月甚至十几天就可以完成;同时,机织提花图案更加独特,可操作类型更加丰富。改良后的斜纹面料因其独特的提花图案深受大众喜爱。

直到《三国志》中的魏实博士为马军改进了丝织机,丝织业的生产力才发生了革命性的发展,丝织品才更加丰富和社会化。马军把传统的五十聂、六十聂甚至一百多聂的旧丝织机改成了十二聂。这种改进不仅简化了生产过程,而且生产速度提高了四到五倍,所以以前需要几个月才能完成一件丝绸,改进后不到一个月甚至十几天就可以完成;同时,机织提花图案更加独特,可操作类型更加丰富。改良后的斜纹面料因其独特的提花图案深受大众喜爱。

马军对斜纹机的改进具有重大的社会意义,极大地提高了解放区斜纹纺织工业的生产率,改进了生产工艺。此后,不断的改进和应用,为“斜纹在唐代兴盛”创造了必要的生产技术基础。斜纹不仅成为了官方服装的主要原料,也成为了社会上流行的丝绸面料。正如白居易在《杭州春望》中所描述的那样,“红袖织丝,自夸柿子,绿旗洒梨花。”这确立了“丝”在传统丝织品中的主导地位,并逐渐形成了以地区为名的丝织品,如青州的鲜文丝、润州的水泊丝、随州的乍浦丝等。至今仍有相当大的影响力。

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人 陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息

陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息 北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济?

北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济? 盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀

盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀 既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋

既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋 齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首

齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首 甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿

甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿 朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是

朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是