对喝古人茶很感兴趣的小朋友们,有趣的历史边肖带来了详细的文章供大家参考。

茶叶,一片小叶子,曾经成为中国古代的象征。直到今天,茶在中国仍然是一张美丽的名片。那么,我们的国家是如何与茶结下不解之缘的呢?

茶在中国出现较早,战国时期《尔雅》中有关于茶的记载。其《释木》中有一篇谈到“苦茶”,而“茶”的古音只是茶,湖南古县的茶陵(今茶林)因产茶而得名。西汉时,学者王宝在《通岳》中写道:“烹茶以制宜”和“五阳买茶”。与此同时,马王堆汉墓出土的一株竹稗,其标签上写着“当稗”二字,是一种盛茶的器具。

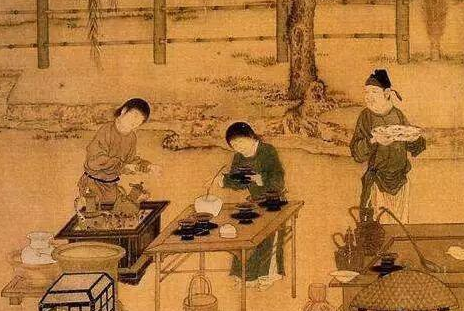

figure 1古人煮茶

figure 1古人煮茶

饮茶有着悠久的历史,不同朝代消费的茶也有很大的不同,大致可以分为三个阶段:粥茶法、末茶法和散茶法。

1.粥茶法在西汉至六朝时期,大多数中国人用这种喜剧方法喝茶。首先,茶叶要和洋葱、姜、枣、桔皮、枸杞、薄荷等一起煮。,在此过程中,用勺子舀出漂浮的泡沫,然后装满以供饮用。所谓“晋宋下来,吴人摘叶子做饭,那是粥。”手术像老虎一样凶猛,就像煮蔬菜汤一样。用各种调料,味道一定特别酸。唐朝时,茶圣的鲁豫吐出这种粥茶。“把它和洋葱、姜、枣、桔皮、枸杞、薄荷等一起煮。或者把它弄滑,或者把它煮成泡沫,然后把水扔进沟里!”

在六朝时期,这种粥和茶在南方很流行。吴主孙浩在宴席上常以茶代酒,桓温则以茶代酒以示节俭。北方人表达了巨大的压力,这是很难理解的。他们通常喝牛奶饮料,嘲笑茶是“胡桃”。当达官贵人宴饮时,只有南方叛逃的学者才能喝茶。琅琊王肃是北魏的一个官员,他喜欢喝茶。根据传说,他每次都要喝茶,并得到了“漏斗”的绰号。茶在北方的尴尬地位可见一斑。

唐代的磨球和茶碗

第二,在饮茶方法的末期,直到唐朝,饮茶之风在大江南北盛行。“开元和天宝之间有一点茶,还有许多美德和日历,这些将在建筑后蓬勃发展。”中唐以后,茶像米饭和盐一样进入民间。

北方人逐渐放弃了对茶的抵制。一方面,在盛唐和开元年间,禅宗在北方盛行。研究禅宗的人需要少睡觉,古人不吃晚餐。为了提神和战胜饥饿,北方人不得不煮茶喝。"从那时起,这成了一种习俗。"另一方面,也是因为改变了茶叶命运的划时代大师茶圣·陆羽的出现。

"自从陆羽出生在世界上,世界已经学会了春茶."陆羽写了三卷《茶经》,详细论述了茶道。《茶经》所提倡的茶不再是粗放型的粥茶,而是逐渐转化为精制茶。陆羽提倡喝压成茶饼的最后一种茶。最后一杯茶的大小应该是米粒。首先,在茶壶里烧开水,直到它冒泡,然后加入最后一杯茶,用竹荚搅拌。当最后一杯茶被水覆盖时,可以舀出来喝。就在《茶经》问世几十年后,陆羽走上神坛,受到茶商的崇拜。卖茶的人把瓷像放在茶炉旁,生意好的时候给他们端茶赚钱,生意不好的时候给他们倒水。

晚唐时期,出现了一种“点茶法”,即把茶粉放入茶杯中,然后将开水倒入茶杯中。点茶的方法可以充分发挥茶的特色。此外,在注水时,还有很多关于水流、水量、落点的花式技巧,成为宋代饮茶的主流方式。

《茶经》是中国乃至世界上最早、最完整、最全面的茶叶专著。它被称为茶的百科全书,是唐代陆羽写的。

在宋代,茶常被制成茶饼饮用,味道“甜、甜、重”。他们不喜欢茶的苦味和原味,他们把纯白作为真正的味道。在这种独特的要求下,宋代茶饼的制作过程可以用另一种方式来描述:首先,选择原料,只取所选茶叶的茶心,将其浸泡在泉水中,然后在锅里蒸,然后用小挤压器挤出水,用大挤压器挤出茶汁,以使其色泽洁白、香甜;压榨后,将茶叶放入盆中研磨。一个好的茶饼通常需要研磨一天以上。当盆中的糊状物变得光滑细腻后,加入冰片等香料,将其与香米一起煮成稀粥,并揉成茶饼。用这种方法制作的茶饼看起来像牛奶,因为它含有淀粉;因为它混合了香料,尝起来很甜,这与以前的粥茶方法下的咸汤茶有很大的不同。

用如此复杂的技术制作的茶饼通常很贵,尤其是那些由著名艺术家制作的茶饼。在宋仁宗,蔡襄制造的“小龙团”卖黄金两到两磅,这是极难买到的。据说“黄金是可以买到的,但是茶是不能买到的。”徽宗时,郑可用“银丝水芽”制作“龙团生血”,每块售价4万元,备受推崇。

figure 4宋代文人

figure 4宋代文人

宋代人不仅制作茶饼复杂,而且还注重点茶。首先,茶饼应该被干燥和锤打,然后用类似于今天的药厂的茶磨磨成茶粉。茶坊越小越好。如果它很大,就会被嘲笑为愚蠢;然后像今天的筛子一样将茶粉倒入茶卷中,筛出细茶粉,放入茶壶中饮用。准备好茶粉后,为避免开水影响冷茶杯的口感,应先将茶杯加热,然后用长柄茶则小勺从茶壶中舀出茶粉,放入杯中,再倒入少许开水搅拌均匀,然后用长口茶壶盛水,用筷子、长柄勺子或芦苇(圆竹刷)搅拌均匀。注入的水不是“老而不可食用”的沸水,而是“螃蟹的眼睛已经过了鱼的眼睛,风在吹”;调茶的技巧要求更高,要求“先搅茶膏,逐渐煮开,手轻手重,手指挂在手腕上”,做到“上下通透,如发酵的分蘖出现。”稀疏的星星明亮而明亮。“茶面上的银光涌动可视为点燃了一盏茶。

点茶的技术复杂,技术含量很高,正好适合比赛。宋人经常以“斗茶”为乐。斗茶主要考虑茶和水的融合程度,搅拌茶叶旋转,先在茶盏上留下痕迹。茶的颜色是纯白的,比黑光灯的颜色更明显。今天福建建阳的砖窑生产的红茶灯,因其外形美观、色泽纯正、耐热、耐寒等特点而广受欢迎。名品“兔毫灯”、“碗珠”、“金油滴”相当贵,灯“耀边天目”价值数百万金。然而,精美的茶灯只是心,其外腹和鞋底可以藏在配套的漆茶盘里,所以制作往往比较粗糙,漏胎,釉流四面,可谓金玉。

figure 5宋代普通人斗茶

figure 5宋代普通人斗茶

第三,散茶的方法元代后期,随着饮茶群体的扩大和胡风的渗透,细末茶逐渐隐退,原来的散茶开始流行。明朝时,洪武帝提倡节俭,下令禁止制作高档茶饼。因此,散茶完全取代了最后的茶的地位。

干茶类似于今天的饮茶。采摘茶叶后,茶叶被烘焙,直接在茶壶中冲泡。茶叶不再与淀粉和香料混合,也不再被制成蛋糕或碾碎。除了最后一杯茶,还有一系列复杂的茶具用来制作最后一杯茶。只有装满开水的长嘴饮料瓶变成了茶壶,笑傲江湖还在继续。一度流行的吉水窑黑造灯在元末停烧,明代的“造灯”一词特指德化窑的白瓷茶灯。

Figure 6唐嫣·李奔·萧艺在当地赚取兰亭,画中的人正在煮茶

Figure 6唐嫣·李奔·萧艺在当地赚取兰亭,画中的人正在煮茶

茶文化随着饮茶方式的变化而变化,明清文人很难理解宋代的茶论。例如,蔡襄在《茶经》中说:“茶色为白,应为黑。”元初,白茶仍然很贵。喝自然色散茶的明代人认为"褐色应该是绿色,但有纯白色吗?",并进一步认为,试茶应该用白茶灯,而宋人用红茶灯却不知道说什么好。“玄庙有茶灯,材质精致典雅,厚实难寒,洁白如玉,可试褐色,最重要的是使用。蔡莫峻取剑战,剑战色暗,不宜用。”。此外,对斗茶时未能先贴水印的评价标准改为“先贴水印为阴性”,这是一个很大的错误。

从粥茶、茶到散茶,小茶饮用方式的变化反映了古代人们生活方式的转变。

一杯绿茶,刚开始的新鲜和香甜,越来越好,这就是传统文化的魅力。愿优雅而有意义的文人趣味在尘封的岁月里给忙碌的现代人带来宁静和一丝安慰。

参考文献:《茶经》、《茶经》、《尔雅》

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人 陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息

陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息 北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济?

北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济? 盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀

盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀 既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋

既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋 齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首

齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首 甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿

甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿 朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是

朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是