今天有趣的历史系列带给你李鸿章的人生故事。感兴趣的读者可以看看这个系列。

巩固地位

在上海站稳脚跟后,李鸿章开始“监察官员、组织军队、加薪、收官”,以进一步巩固自己的地位。

在人事方面,他革除了以杨芳为代表的一批买办官员,代之以郭颂、丁日昌等一批务实、肯干的洋务官员。与此同时,他建立了不同于湘军幕府的淮军幕府,其基础是实用主义和精通洋务。

在军事系统中,他从实战中学到了西方武器的威力,这就产生了“谦虚、忍气吞声、了解一两个外国人的秘密”的想法。淮军到达上海后不到一年,“改变湘军旧体制,师法外军”,改造成一支配备洋枪洋炮、聘请外国教练训练的新军,大大提高了战斗力;与此同时,李鸿章还采取了一系列征服和接受叛乱的措施以及兼收并蓄的扩张实力的措施。不到半年,淮军迅速扩大到50个营,约2万人,然后又迅速扩大。进攻天津前夕,淮军总兵力已达七万多人。

在军事系统中,他从实战中学到了西方武器的威力,这就产生了“谦虚、忍气吞声、了解一两个外国人的秘密”的想法。淮军到达上海后不到一年,“改变湘军旧体制,师法外军”,改造成一支配备洋枪洋炮、聘请外国教练训练的新军,大大提高了战斗力;与此同时,李鸿章还采取了一系列征服和接受叛乱的措施以及兼收并蓄的扩张实力的措施。不到半年,淮军迅速扩大到50个营,约2万人,然后又迅速扩大。进攻天津前夕,淮军总兵力已达七万多人。

在军费开支方面,李鸿章采取了“李分路,李报销”的政策,通过关税向昌、中外联防局和镇江海防军支付军需,而由李进协助淮军。随着军事的进步和湘军、淮军的壮大,李牌被层层添加,从而保证了饷源。

在对外关系上,李鸿章利用洋人赫德和士绅潘增伟作为说客,巧妙地平息了高登领导的因苏州投降而引起的昌盛骏暴动,最终巧妙地解散了昌盛骏,初步显示了他的外交手腕。

建筑海军

建筑海军

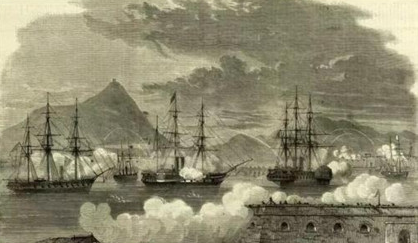

客观地说,无论是日本吞并琉球还是法国占领越南,李鸿章都深深地意识到列强的威胁来自海上。因此,从20世纪70年代开始,他开始提出“海防理论”,并积极倡导建立现代化海军。

同治十三年(1874年),李鸿章参加海防会议,系统地提出了在北、东、南三面订购装甲舰,组建三洋舰队,辅之以海防的思想,形成了中国近代海防战略。中法战争后,鉴于福建海事局海军几乎全军覆没,清政府决定“治海军”,并于光绪十一年(1885年)设立海军衙门,处理总理李鸿章的海军事务。借此机会把北洋海军建设成一支军队。

北洋海军拥有25艘船和4000多名官兵,是当时亚洲最强大的海上军事力量。(这让我们的东方邻居日本望而生畏。与此同时,李鸿章加强了旅顺、大沽河、威海等海军基地的建设,以加强海防。然而,清廷充满了乐趣,消耗了所有的生物。中华人民共和国外交部以资金短缺为借口,一再要求停止增加船只和购买枪支。此后,北洋海军的建设一直处于停滞和倒退的两难境地。

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人

黄是谁?为什么他是三国中最聪明的人 陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息

陈洪范是谁?让吴三桂低头,让秦桧叹息 北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济?

北魏未平定,宋文帝为什么要杀功成名就的谭道济? 盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀

盛丰:明朝六位开国公爵之一,但由于怀疑而被杀 既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋

既然刘裕是汉室宗亲的后代,那为何刘裕要叫歌名宋 齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首

齐桓公:春秋齐王,春秋五霸之首 甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿

甘龙非常爱他的哥哥。为什么甘龙因为一件小事就拿 朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是

朱迪造反时,朱允炆为什么不动用他的秘密军队?原因是